撰稿:腫瘤科二病區 李敏 核稿:李建雄 編發:宣傳策劃部 發布日期:2024年2月4日

2024年1月23日,我院護理專科門診為一名宮頸癌放化療后合并腎病的患者經下肢股靜脈置入PICC導管,成功建立起安全有效的“生命通道”。這是我院首次開展下肢PICC置管術,標志著我院血管通路護理技術水平邁向新臺階。

病例介紹:

腫瘤科二病區患者:梁某,女性,61歲,宮頸癌放化療后3年余,慢性腎病5期,腎盂積水,本次以“全身乏力半月余”之主訴于1月22日收入院,入院后患者血常規示:HB60g/L,腎功電解質示:Na125.5mmol/L,Cl88.1mmol/L,腎病導致尿素氮33.6mmol/L,肌酐433umol/L,血清尿酸測定555umol/L超高,患者需輸液、輸血等對癥治療,但因長期使用外周靜脈輸液導致血管條件極差,輸液困難,急需建立靜脈通路,遵醫囑給予上肢PICC置管,置管前評估患者血管時,發現患者雙上肢貴要靜脈直徑2㎜,肱靜脈2.4mm且和神經伴行,穿刺時患者有觸電般的疼痛。為了提高置管成功率請超聲醫學科趙龍、周小英,再次進行雙上肢B超探查評估,探查后回報患者血管條件差、穿刺成功率很低,為了確保患者的靜脈輸液治療,經過靜療組長劉春麗和腫瘤科二病區護士長李敏商討,我們不得不做出一個大膽、艱難的決定,選擇從患者下肢進行PICC置管。

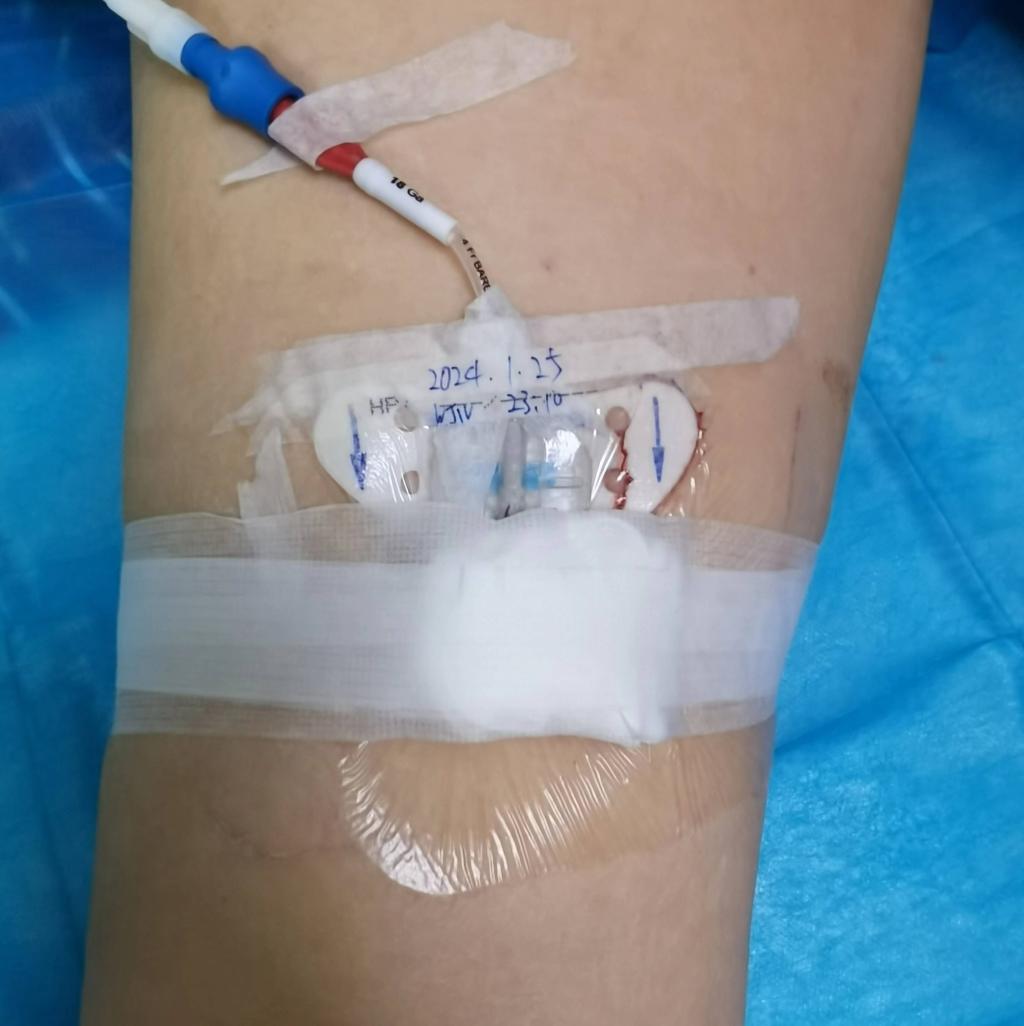

在對患者的病情、血管情況、合作程度及活動能力等方面進行綜合評估,并與患者及家屬溝通、簽署知情同意書后,在靜療組長劉春麗的指導下,由靜療專科護士田睿紅和超聲科趙龍配合超聲引導下應用塞丁格技術從右側腘窩上10cm左右經股靜脈穿刺,通過超聲引導,成功完成了下肢置入4Fr三向瓣膜式PICC,為患者建立了一條長期安全、有效的靜脈通路。

穿刺成功后為患者行腹部正位片,PICC管到達預定位置,導管尖端位于第3-4腰椎椎體間,整個置管過程比較順利,導管尖端到達下腔靜脈。

固定和照護:用思樂扣內固定,3M敷料外固定。指導患者及家屬帶管期間的注意事項。

為了防止發生下肢PICC置管的并發癥,請MDT團隊介入科王明全主任會診,王明全主任醫囑:第一周低分子肝素鈉5000IU2次/天,第二周低分子肝素鈉5000IU1次/天,如患者出院后改為口服利伐沙班。,定期進行血管超聲檢查,以便早期發現并發癥進行治療。

下肢PICC置管成功的開展,是我院PICC置管的又一大突破,體現了我院開展PICC置管新技術的實力,為更多上肢PICC置管困難或禁忌癥患者創造了一條安全、有效且能長時間保留的靜脈通路,不僅為患者提供了可靠的輸液生命通路,更加提高了患者的舒適性和滿意度,同時也為我院靜療技術上了一個新臺階。

PICC相關知識:

經外周靜脈置入中心靜脈導管(PICC)是經上肢的貴要靜脈、肘正中靜脈、頭靜脈、肱靜脈,頸外靜脈(新生兒還可通過下肢大隱靜脈、頭部顳靜脈、耳后靜脈等)穿刺置管,導管尖端位于上腔靜脈下或下腔靜脈。

PICC置管首選上肢靜脈,當上肢靜脈穿刺受限,如遇到腔靜脈綜合征、上肢高度水腫、上肢血管畸形、上肢肌張力過高患者,需要避免上肢靜脈輸注。下肢PICC靜脈置管技術的成功開展,解決了無法經上肢常規PICC置管的難題。下肢PICC置管部位選擇在大腿中上端部位避開腹股溝皮膚皺褶處及關節活動部位,帶管期間患者的活動不受限制,易于固定、維護,提高了患者舒適度,同時與腹股溝置入導管相比,減少感染風險。

下肢PICC置管成功的開展,是我院PICC置管新技術的又一大突破,不僅充分地展示了我院PICC置管新技術臨床應用的實力,更為眾多PICC置管禁忌癥患者“另辟蹊徑”,創造一條安全、有效且能較長時間保留的靜脈通路,不僅提高了患者的舒適性和滿意度,同時也提高了我院靜脈輸液治療的整體水平。

延安大學附屬醫院PICC專科門診簡介:

我院PICC專科門診于2021年7月成立,歸屬護理部管理,現有省級靜療專科護士3名,具有PICC置管資質的核心成員7名,截止2023年12月底共置入上肢PICC導管209例,PICC維護2122例,輸液港維護770例,院內會診268次,院際間會診4次,縣級醫院會診1次。

于2023年由護理部牽頭成立靜脈治療MDT團隊,通過MDT團隊的協作促進了PICC更專業化的發展,提高了靜療專科護士的風險防范能力,提高了PICC一次穿刺成功率,減少了PICC導管相關并發癥發生。

我院PICC 專科門診護理團隊以豐富的臨床經驗、高效的工作流程和優質的服務,贏得了廣大患者的信任和好評。我們致力于為每一位患者提供安全、專業、全面的置管及維護服務,讓患者的健康得到更好的保障!